バイク免許取得コラムVol.5「江南自動車学校が教える小型二輪AT限定免許の全て」

バイク免許取得コラムVol.5「江南自動車学校が教える小型二輪AT限定免許の全て」

バイク免許取得コラムVol.5「江南自動車学校が教える小型二輪AT限定免許の全て」

バイク免許取得コラムVol.5「江南自動車学校が教える小型二輪AT限定免許の全て」

更新日:2025年8月4日

「江南や一宮市の毎日の買い物が、もっと楽になったらいいな…」

「イオンモール扶桑での買い物を手軽にしたい」

「通勤時の満員電車や渋滞を、どうにかしたい…」

QOLを引き上げたいと感じている方は多くいらっしゃると思います。こういった方にオススメしているのが「小型二輪AT限定免許」です。

小型二輪AT限定免許は、コロナ禍で注目を集めた免許ですが、現在でも根強い人気を誇っています。

ここでは、様々な側面から小型二輪AT限定免許がオススメな理由を掲載しておりますで、参考にしていただければと思います

「普通二輪免許と何か違うの?」と疑問に思われる方も多いと思います。小型二輪AT限定免許には、普通二輪免許と違ったメリットがあります。

①【手軽に取得】最短5日間!驚くほどスムーズに卒業可能

普通自動車免許をお持ちの方なら、技能教習8時限、学科教習1時限で教習が修了します。教習時限が少ないため、通学する機関もグッと短くなります。無補修で検定を1回で合格できれば、卒業検定日を含めて最短5日間で卒業が可能となります。

※当校では、2日間コースを停止していますので、予めご了承ください。

②【安い】普通二輪よりも費用をグッと抑えられる!

「バイク免許は高いのでは?」というイメージを持たれると思います。しかし、小型二輪AT限定免許は、バイク免許の中で安価な料金設定となっています。教習時限の少ないことから、普通二輪免許に比べて費用をかなり抑えることができます。(具体的な料金は下の章で!)

③【スムーズ】車重が軽くてクラッチ操作がありません

AT(オートマチック)なので、クラッチ操作やギアチェンジの必要はありません。また、車体が軽いので「取り回し」(バイクを押して歩く)や「引き起こし」(バイクを起こす)が容易にできます。そのため、操作に慣れるまでの時間が短縮できます。

④【便利】原付の「二段階右折」や「30km/h制限」から解放!

原付(50cc以下)と違い、小型二輪(125cc以下)は、車の流れに乗ってスムーズに走行できます。原付特有のルール(法廷速度、二段階右折)に悩まされることなく、快適に運転するこができます。

⑤【経済的】車の維持費より断然お得!燃費もGOOD!

125ccクラスのATバイクは、平均燃費が約50kmと非常に良く、税金や保険料といった維持費も車に比べて格段に安く設定されています。免許取得後の維持がしやすいことも魅力の1つです。

「じゃあ、具体的にどうすれば免許が取れるの?」という方のために、入校から卒業までの流れをご説明します。

・年齢:満16歳以上

・視力:片眼0.3以上かつ両眼0.7以上

※、眼鏡、コンタクトの使用可

・色彩識別:赤、青、黄の識別ができる

・身体に障がいのある場合、事前に免許センターでの確認が必要となる場合があります

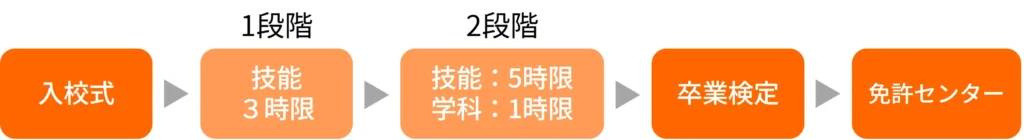

ご入校から免許までの流れは、以下の通りです。

※技能教習については、規定時間となります。補修となった場合、延長となります。

※普通車免許を保有されている方になります。

入校式内容

・オリエンテーション

・適性検査

技能教習

1段階では、基本である「押して歩く」「バイクを起こす」から、内外周を使用して加速と減速、カーブ走行、課題走行の流れで進行します。お客様の資料習得具合を見ながら教習を進めますので、ご自身のペースで進めることができます。

2段階では、一般道路の通行を想定した、コース走行(右左折、進路変更、標識や標示に従った運転など)がメインとなります。また、緊急回避などバイクを運転するうえで、理解していただきたい項目について実施します。

バイクの教習では、路上練習を実施しないため、シミュレーターを使用した教習が実施されます。シミュレーター教習では、車両の特性を踏まえた運転、法規走行、危険予測について学習していただきます。

小型二輪AT限定免許に関するご質問について、指導員がお答えします!

A1:運転することができます。基本的に、クラッチが付いていない総排気量125㏄以下のバイクについては、小型二輪AT限定免許で運転するこが可能です。

A2:バイク免許取得と運動神経は、切り離していただいて大丈夫です。重要な部分は、操作感覚とバランス感覚になります。これについては、小型二輪AT限定免許使用する車両は、扱いやすいことから、短時間で慣れる可能性が高いです。

A3:ございます。不安な方は、教習車に跨っていただいてから、ご入校を判断していただくことができます。お気軽にお声かけください。

小型二輪AT限定免許を取得すると、どういったバイクが運転できるのでしょうか?よく見かける、人気の125ccバイクを少しご紹介します。

スクータータイプ

・PCX125

・NMAX

・アクシス

カブ

・クロスカブ110

・CT125ハンターカブ

当校は、お客様が安心して、楽しく免許を取得できる環境を大切にしています。

【サポート体制】

経験豊富な指導員が専属パートナーのように、ご卒業までをサポートいたします。

【快適な教習環境】

広々としたコースと、整備された教習車とバイク専用待機室で、気持ちよく教習を受講することができます。

【無料送迎バス】

江南市、一宮市、小牧市、岩倉市、扶桑町、大口町など幅広いエリアに送迎バスを運行しています。

【貸出制度】

ヘルメット・グローブ、プロテクター、カッパをご用意しております。

更新日:2025年8月4日

「マンネリ化する、毎日の通勤にうんざりしていませんか?」

「週末にレジャーへ出掛けるなど、新しい刺激を求めてみませんか?」

「風を切って走る爽快感、一度は味わってみたいと思いませんか?」

バイクの運転は、皆様の人生を前向きに変えてくれる可能性があります。ここでは、バイクに乗るメリットを記載しておりますので、バイク免許取得にお悩みの方は、バイク免許のメリットを知って、バイク免許取得にチャレンジしていただければと思います。

バイクは、普通車と比較して車体が小さいことから、道路の幅などを気にすることなく運転できるため、非常に自由度が高くなります。また、四方を遮るものが無いことから、五感で風、匂い、音などを感じ取れることから、圧倒的な爽快感をもたらしてくれます。

バイクは、運転することの楽しさを与えてくれます。車体をコントロールする喜び、カーブを曲がる高揚感は、バイクに乗った人にしか味わえない特権でもあります。

車でのドライブや通勤、通学時に、駐車スペースの確保に苦労されたことがあると思います。バイクであれば、駐輪場など駐車スペースをスムーズに見つけることができるため、駐車ストレスから解放されます。

車だと遠出に対して、億劫になることもしばしば。しかし、バイクであれば「爽快感」「運転の楽しさ」から遠出に出かけたくなります。更に、機動力の高さが気軽さを与えてくれるので、思い立ってすぐに行動に移すこともできます。

移動に何かプラスしてくれるのがバイクです。

海沿いや、山道を運転中は、瞑想状態に近い集中力で運転することができます。余計なことは一切考えず目の前の運転に集中することで、心のデトックス効果もあると言われています。加えて、自然の中での運転は、癒しを与えてくれます。

ソロツーリングは、自分と向き合える時間でもあります。誰にも邪魔をされず、自分が行きたいところに自分の好きなように運転する時間は、新たな自分を発見できる時間になります。

ツーリング中のカフェでの休憩や道の駅での交流は、普段の生活では作り出せない、特別な時間です。

バイクに関連する趣味と言えば、ツーリングを真っ先に思い起こすかもしれませんが、実はそれだけではありません。例えば、キャンプツーリング。最近では、カブでキャンプに出掛けるキャンプツーリングが流行しています。また、SNSでの投稿などを目的としたとした写真撮影など、今の趣味にバイクをプラスされる方が増加しています。

バイクは、当然メリットだけをっもたらしてくれるわけではありません。次は、バイク免許を取得される前に「知っておくと良い点」を、解説いたします。

バイクに乗るためには必要な費用としては、免許取得費用、車体購入費用、装備品費用などがあります。

免許取得費用については、キャンペーンの活用、割引などを利用してお得に免許を取得できる場合があります。また、バイクメーカーなどが、車体購入を条件に免許取得費用を一部負担してくれるキャンペーンなどもあります。

車体購入費用では、すぐにバイクを購入することは難しい方もいらっしゃると思います。そういった方におススメなのが、レンタルです。バイクメーカー、各販売店などがバイクのレンタルに力を入れており、アプリからレンタルできるなど利便性が向上しています。

購入するバイクを迷われている方は、まずレンタルで運転してみてから購入を決断される方も増えています。まずは、レンタルで乗りながら、購入資金を貯めてみるのも1つの方法です。

装備品については、ヘルメット、プロテクター、グローブ、ウェアなどがあります。各種用品は、手にしやすい価格帯の物から高級品まで幅広い値段設定となっています。懐事情と相談しながらの購入になると思いますが、万が一に備えて安全性の高い商品を購入されることをおススメします。量販店の店員さんなどのアドバイスをもらいながら購入されると良いと思います。

バイクは、二輪車なので転倒します。転倒する乗り物であるからこそ、転倒しないような運転方法を教習では、アドバイスさせていただいております。一般道路で転倒するケースとしては、操作ミスによる転倒、急操作による転倒、凹凸などの影響を受けて転倒する、などがあります。

操作ミスについては、操作を慌てずに行うことが重要です。急操作は、飛び出しなど不測の事態が発生した場合に、起こりやすくなります。道路状況などの読み取りを行い、不測の事態に備えることが必要です。道路の凹凸などは、凹凸を見つけられて、避けられる速度で走行することがポイントです。

ゆとりのある操作、平常心を崩さない、冷静な判断、集中力を持って運転する、こういった精神性で運転することが、上記の転倒リスクを抑える要素になりますので、心がけていただきたいと思います。

バイクは、天候と気温の影響を受けやすい乗り物です。天候と気温については、ウェアでカバーすることができます。最近では、機能性の高いウェアが安価で販売されていますので、調べてみましょう。

雨天などは、スリップや濡れるなどマイナスのイメージしかないと思います。こういったイメージから「雨の日は乗らない」と割り切っている方もいらっしゃいますが、出先で雨が降り始めると、運転するしかありません。

運転は、スリップの確立が上がりますが、制限速度を守って運転すること、早めのアクセルOFFとゆとりのあるブレーキを心がけることで、スリップの危険性を大幅に減少させることができます。

初めてのバイク選びは、悩まれる方が多くいらっしゃいます。様々なサイトなどで、ご紹介されていると思いますが、指導員としてお答えさせえいただくと、「取り回しがしやすい(押して歩く)」「足の裏が半分以上地面に届く」「センタースタンドが掛けられる」の3点をアドバイスしております。

駐輪場などから出したり、足が届きやすいバイクは、精神的なゆとりを与えてくれます。センタースタンドは、整備や洗車の際に必要となります。バイク店などで、実際に跨ってみるなど、実際に触れてみて判断されるといいでしょう。

バイクは、単なる移動手段の1つではなく、心に様々な形でメリットをもたらしくれます。卒業生の方にメリットをヒアリングすると、

・交友関係が広まった

・ストレス発散ができるようになった

・週末の楽しみができた

など、精神面でのメリットを感じている方が多くいらっしゃいます。今の生活習慣をブラッシュアップされたい方には、うってつけの免許であると考えます。

そして、バイク免許においては、資格になるので一生持ち続けることができます。たとえ、今は運転する機会に恵まれないとしても、将来的に運転したいと思うのであれば、思い立っている今が免許取得のチャンスです。「取っておけば良かった」と、ご入校されたお客様が仰られることがよくあります。

興味がある方は、ご相談も受け付けておりますので、お気軽にお声かけください。

Vol.5 江南自動車学校が教える小型二輪AT限定免許の全て

更新日:2025年8月4日

「バイクの免許を取得するなら、大型二輪免許まで取りたい!」

バイク免許取得を考えたとき、いきなり大型二輪免許取得を考える方は、少なくありません。実際に、当校にもそういったご相談をいただくことが多くあります。そういった、お気持ちや熱意はよく解ります。

しかし、指導員としては「安全」に「スムーズ」にバイク免許を取得していただくためには、いきなり大型二輪免許にチャレンジするのではなく、ステップアップ(普通二輪免許を取得して、大型二輪免許を取得する)を、おススメしております。

ここでは、ステップアップで大型二輪免許取得をおススメする理由を解説しておりますので、参考にしていただければと思います。

普通二輪の教習車NX400と大型二輪教習車NC750を比較すると以下のようになります。

| 項目 | 普通二輪 | 大型二輪 |

|---|---|---|

| 車両重量 | 201㎏ | 228㎏ |

| 最高出力 | 46PS | 37PS |

| 最大トルク | 38N・m | 57N・m |

最高出力とは「瞬間的なパワーの最大値」になります。自転車で例えると、全力でペダルを漕いで「最も速度が出たときのペダルを漕ぐ力」として捉えていただければと思います。

出力は「PS」の単位で表記され、馬力とも言い換えられます。1PSは、馬が1頭で引っ張ることを指します。つまり、普通二輪の46PSとは、46頭の馬で引っ張る力を備えているということになります。ちなみに、原付は、約4馬力となっています。

単純に、教習車の普通二輪と大型二輪を比較すると、大型二輪の方がパワーを抑えられています。そのため、「大型二輪の方が扱いやすそう」と思われるかもしれませんが、実は最大トルクにポイントが秘められています。

最大トルクとは「瞬発力」になります。自転車で例えると「停止状態からスタートでペダルを漕ぎ始める時の足の力」として捉えていただければと思います。

トルクは「N・m」(ニュートンメートル)の単位で表記されます。これは、「1mの棒の端を、どれくらいの力で押せるか」を示す単位になります。つまり、この値が大きいほど、棒を押す力が強いので大きな力でスタートできるということになります。

普通二輪と大型二輪を比較すると、大型二輪の方がトルクが大きいので、スタート力、加速する力は大型二輪の方が強くなります。ここが、大きなポイントです。

バイク免許の教習は、発進停止~加減速~課題走行という流れで進みます。

発進では、アクセルとクラッチを使って発進しますが、アクセルの回しすぎやクラッチを急に離してしまうと、トルクの大きい大型二輪は、暴走する可能性が高くなります。

また、課題走行と呼ばれる、クランクや一本橋などでは、アクセルとクラッチを使用するだけでなく、ハンドルの使用、バランスどりなど複合的な操作が求められるため、苦戦することが多くなります。

操作方法は、普通二輪も同じであることから「普通二輪でも苦労するのでは?」と思われるかもしれません。確かに、操作は同じ操作をするのですが、安心感が全く違います。普通二輪は、大型二輪に比べて車重が軽くトルクが小さいので、操作の感覚が身につけやすいです。操作の感覚を身に着けると、安心感が生まれるので思い切った操作ができるようになります。こういった精神的な成長が早いため、短時間でバイクに慣れることができます。

まずは、トルクの小さい普通二輪でバイクの操作に慣れていただいて、余裕を持って操作できるようになっていただいた後に、トルクの大きい大型二輪の教習を初めていただいた方が、安全でスムーズに大型二輪免許の取得が可能となります。

普通車免許保有の方は、以下のような教習時限が設けられています。

| 技能 | 学科 | |

|---|---|---|

| 普通二輪 | 17H | 1H |

| 大型二輪 | 12H | 免除 |

| 合計 | 29H | 1H |

※学科教習は、危険予測ディスカッションになります。

※規定時間になります。

| 技能 | 学科 | |

|---|---|---|

| 大型二輪 | 31H | 1H |

| 合計 | 31H | 1H |

※学科教習は、危険予測ディスカッションになります。

※規定時間になります。

教習時間を比較すると、いきなり大型二輪免許を取得される方が2H多くなります。理由としては、普通二輪免許を取得されていれば、概ね大型二輪の操作が行えると予測できるためです。また、時限的な面だけでなく心理的な面においても違いが出てきます。

いきなり大型二輪免許を取得する場合、31時限もの間、大型二輪を練習します。難しい操作が求められる大型二輪では、挫けそうになる場面が多々でてきます。しかし、ステップアップの場合、普通二輪で操作に慣れていることから、挫ける場面も殆どなく多くのお客様がご卒業されています。

こういった、実態からステップアップをおススメしています。

バイクの操作は、右手でアクセルと前輪ブレーキ、左手でクラッチ、右足で後輪ブレーキ、左足でチェンジペダルを操作します。このことからも解るように、両手、両足が使って操作します。全てを同時に操作することは、ありませんが左手と左足、右手と右足を同時に使用するなど、複合的に操作を行うことは、多々あります。

いきなり重くそしてトルクの大きい大型二輪では、操作手順を覚えるだけで頭が一杯な所に、より慎重な操作が求められます。これは、余裕が無くなる1つの原因となり、恐怖心を生んでしまう理由にもなります。確かに、時間を掛けながら操作手順を覚えながら操作に慣れていくのは、普通車免許等と変わりはありませんが、ひとたび、運転に恐怖心を覚えてしまうと慣れるまでに時間が多く掛かってしまいます。

反面、ステップアップでは、軽くてトルクの小さい普通二輪からスタートになるため、操作手順や操作感覚に慣れるまでに時間を多く要することはありません。操作が行いやすいバイクで、バイクの基本を身に着けることが恐怖心を少なくできるポイントでもあります。

安全に教習を進めていく上で「余裕」は、非常に重要です。

2段階の教習に入ると、コース走行など法規に従った走行の練習に入ります。予め決められた順路でコースを走行していただくのですが、バイク教習の場合は、指導員がコース順路を指示してくれるわけではないため、お客様自身がコースを覚えていただく必要があります。また、順路を覚えるだけでなく、適切な時機での合図、確認、適切な走行位置、進行判断など様々なことが求められます。

そのため、操作に意識が集中しすぎると他のことが疎かになってしまい、コースを安全に走行することが難しくなります。ここで、余裕が必要となります。ある程度、無意識に近い形で操作が行えるようになると、コース走行に集中できるため、安全を意識した走行が可能になります。安全を意識した走行を身に着けることで、免許取得後の安全に繋がる部分もあるため、教習の中で余裕を作り出すことは、重要になります。

いきなり大型二輪でご入校されたお客様を担当させていただきましたが、殆どの方が苦戦されていました。

「大きい」「重い」「トルクの大きい」バイクをいきなり扱うのは、難しいです。とはいえ「教習時間が長いから。いずれは慣れるのでは?」と思われるかもしれません。確かに、教習時間の中で慣れていきますが、慣れるまでの時間は、普通二輪の倍以上となることが想定されます。

また、体力の消耗が激しいのも特徴です。バイクの運転は、運動の近い部分があります。そのため、重いバイクを扱うには、一定の体力が必要です。加えて、操作手順や操作方法、コース順路など頭を使う場面が多々あるため、脳の疲労も蓄積されます。

ステップアップで取得されるお客様の場合、普通二輪の教習開始時は、操作手順や方法を覚えるまでは苦労されますが、普通二輪の扱いやすさから比較的短時間で覚えられており、慣れるまでの時間も短くなっています。

普通二輪で身に着けた感覚などを、大型二輪の教習時に活かすことができることから、ステップアップで苦戦されることは少ないと考えています。

大型二輪免許をせっかく取得していただくのであれば、楽しく前向きに取得していただきたいと思います。こういった思いから、ステップアップでの大型二輪免許取得をおススメしています。

Vol.5 江南自動車学校が教える小型二輪AT限定免許の全て

更新日:2025年7月7日

バイク免許に憧れがあって、免許が取得できた時の期待がある一方で「私に本当に運転できるのだろうか?」「もし転倒してしまったらどうしよう」「自動車学校の雰囲気や費用、期間が心配」といった、様々な不安を抱えている方も少なくありません。

このコラムでは、当校がお客様に教習をさせていただいてきた中で、バイク免許取得を検討している方が抱えている、身体面、運転技術、教習所の環境などに焦点を当て、それぞれの不安を解消するための情報と、当校が提供するサポートなどについて解説します。皆様が「バイクに乗りたい」という夢を、「できた!」という確かな喜びと達成感に変えるための第一歩を、ここから一緒に踏み出しましょう。

バイク免許取得を検討される際、最初に抱く不安の一つに「バイクは重そう」や「足が地面に届くか不安」という身体的な懸念があります。

しかし、現在の教習車は技術進歩により、そのイメージを払拭しつつあります。普通二輪や大型二輪の教習車は、一昔前に使用していた教習車と比較して約20kg程度軽量化されていることから、個人差はありますが、バイクを起こしたり、押し引きなどが容易になっています。

「足つき」に関する不安に対しては、「シート高」という数値を参考にされるとよいですが、実際にバイクに跨ってみることが重要です。足の裏がすべて地面に届かなくても、片足でバイクを支えられれば、免許取得は可能です。当校では、教習車に跨って足つきを実際に確認された後に、お申込みで可能です。これにより、漠然とした不安を具体的なイメージに置き換えて、安心してお申込みの判断できるようになります。

このような教習車の進化が「バイクは男性の乗り物」「若くて体力のある人向け」という固定観念を払拭しており、これまでバイクの運転を断念されたいた方々にも新たな可能性が開かれています。

「自分は運動神経が悪いから、バイクを上手く取り扱えないのでは」といった不安も、バイク免許取得をためらう理由の1つです。しかし、一般的に車の運転と運動神経には、それほど関係がないと言われているように、バイク免許取得においても、運動神経とバイク免許取得が直結することは、あまりありません。確かに、レースなど競技の分野になると運動神経の必要性は高まりますが、バイク免許を取得して安全にバイクを運転する分野に限っては、運動神経の必要性は、ほとんどありません。当校グループ校の指導員の中には、自身が運動神経が全くないにもかかわらず、長年指導員として活躍している者もいます。

バイクの運転に必要なのは、自転車と同程度の「バランス感覚」と、アクセルやブレーキなどの「操作感覚」や「体の使い方」です。自転車に乗れる方であれば、概ねのバランス感覚や体重移動、ハンドル操作でバランスを取る感覚が身についているため、バイクでもバランスを取ることができます。バイク免許を取得される際は、教習を通じて、こういった感覚を徐々に体に覚えさせることで、スムーズに運転できるようになります。

「操作感覚」とは、アクセルを回した量に対するエンジン回転数の上がり具合、ブレーキレバーの握り具合(力の入れ具合)に対する速度の落ち方などになります。こういった操作に関する間隔は、教習を通じて反復練習することで体で覚えることができます。

「運動神経がないから難しいかも」という不安は、過去の経験に基づく心理的な障壁であり、客観的な事実とは異なる場合があります。確かに、感覚を掴むまでには、時間を必要とする場合があります。しかし、お客様の「諦めない気持ちと向上心」と「指導員のサポート」によって、憧れのバイク免許取得に繋がります。

「バイクは二輪車である以上、転倒する乗り物です」。この言葉は、バイク免許取得する上で受け入れる必要があります。確かに、転倒に大きな恐怖を抱かれると思います。しかし、二輪車である以上、この恐怖から逃れることはできませんが、転倒しないようにする運転方法と危険を伴わない転倒の方法を実施することで、恐怖や不安を軽減することができます。

教習を通じて、転倒しやすい場面とその原因を理解して、対策方法を身に着けることで徐々に不安は解消されることを、知っておいていただければと思います。

教習では、ヘルメット、プロテクター、肘あて、膝あて、グローブを装着していただきます。こういった、装備を充実させることで転倒による怪我を防止するようにしています。

人間は知らない恐怖に対して強く反応しますが、それに対する情報と対処法を理解すると、その恐怖は対処可能なものとして受け入れられるる可能性が高くなります。当校では、これらの転倒を防ぐための具体的な対策等を指導員がアドバイスをいたします。

バイクのマニュアル車は、右手でアクセルと前輪ブレーキ、左手でクラッチ、右足で後輪ブレーキ、左足でギア操作するため、両手両足を使います。一見すると「複雑すぎる」と感じられるかもしれませんが、全てを同時に操作するのではなく、一つずつ順番に操作します。同時に操作する場合は、停止や減速をする場合の前後輪同時ブレーキ、発進する際のアクセルとクラッチなど限られています。

バイク教習には、一本橋やスラローム、クランクなどといった課題走行があります。課題走行は、難易度の高い練習になりますが反復練習を通して技術が向上するため、克服できるようになります。

それぞれの課題については、克服するためのポイントがあります。教習では、指導員がそういったポイントについてアドバイスさせていただきます。

バイク操作の操作は「慣れ」と「感覚」に依存する部分があります。そのため、自動車学校では「反復練習」と「段階的なステップアップ」を主体として教習を進めます。つまり、いきなり無理をさせるのではなく、次の項目に進めれる技量が身に着いた段階で進むことができるため、お客様のペースに応じて教習が進んでいきます。

これにより、お客様は「昨日できなかったことが今日できるようになった」という成長実感を得られ、これがモチベーション維持に繋がります。この成長実感が、最終的な免許取得への自信に繋がり、途中で挫折するリスクを低減させます。

バイク教習では、シミュレーターを用いた教習を実施します。これは、バイク教習に路上教習がないためです。路上教習がないということは、一般道路での実践的練習や危険予測に関する教習が実施しづらいという側面があります。

しかし、シミュレーターを用いることで、一般道路での安全な走行、危険を予測した運転を身に着けることが可能です。「事故しないで乗れるのか」といった不安に対しては、払拭できる可能性が高くなります。

お客様の中には、バイク免許取得に向けて不安や悩みを抱えながら教習を受けられている方がいらっしゃるのも事実です。しかし、指導員はそうした感情を成長のサインと捉えています。「どのようにアドバイスを行えば、出来るようになるのか?」「どういったアドバイスであれば、理解していただけるのか?」を、試行錯誤しながら教習に携わっています。

指導員は、お客様一人ひとりのレベルや習熟度に合わせて、練習内容を考えるだけでなく、怪我をしないよう細心の注意を払いながら指導させていただきます。各教習時間に対して、それぞれのお客様にポイントを抑えて技量が向上するようにアドバイスを行い、サポートいたします。

教習カリキュラムは、お客様が着実に技術を習得できるよう、段階的に高度化するよう設計されています。教習開始直後から3〜4時間は、内外周での基本的な操作練習に重点が置かれます。その後、基本操作が習得できた段階で、スラローム、一本橋、クランク、S字コースといった、より高度な課題走行の練習へと進みます。

Vol.5 江南自動車学校が教える小型二輪AT限定免許の全て

更新日:2025年8月4日

バイク免許を取得できるまでの期間は、教習時間と1日に乗車できる時間制限、お客様がご来校できる頻度(来校頻度)、教習の時間割(営業時間)、自動車学校の混み具合によって、大きく変わります。

ここでは、お客様がバイク免許を取得できる期間の目安を算出できるようにしておりますので、概ねの参考にしていただければと思います。

教習時間は、バイク免許種ごとに予め規定されているため、規定された時間より短縮することは出来ません。しかし、補修が付いた場合や卒業検定に不合格となった場合は、規定された教習時間より長くなる場合があります。教習時間については、取得される免許種によって異なるだけでなく、保有される免許証の種類によって異なります。

免許取得期間の目安を算出する場合、教習時間は非常に重要です。代表的なバイク免許種の教習時間を下記に掲載しております。まずは、希望されているバイク免許種の教習時間をご確認ください。尚、下記の表に掲載のない車種については、お問合せください。

普通二輪免許

| 種類 | 保有免許 | 総教習時間 |

| MT | 普通 | 18H |

| MT | 免許なし 原付 | 45H |

| AT | 普通 | 14H |

| AT | 免許なし 原付 | 41H |

| ※総教習時限は、学科と技能の合計 ※総教習時限は、技能等で補修が付かなかった場合 | ||

大型二輪免許

| 種類 | 保有免許 | 総教習時間 |

| MT | 普通二輪 | 12H |

| MT | 普通 | 32H |

| ※総教習時限は、学科と技能の合計 ※普通二輪免許保有の方は、学科教習は全て免除 ※総教習時限は、技能等で補修が付かなかった場合 | ||

小型二輪免許

| 種類 | 保有免許 | 総教習時間 |

| AT | 普通 | 9H |

| AT | 免許なし 原付 | 35H |

| ※総教習時限は、学科と技能の合計 ※普通二輪免許保有の方は、学科教習は全て免除 ※総教習時限は、技能等で補修が付かなかった場合 | ||

教習時間については、上記のようになります。

免許取得期間を算出する場合、どの位の期間で教習時間を修了させられるかがポイントになります。ここで必要なる情報が1日の乗車制限になります。

指定自動車学校では、1日の乗車制限が法令で定められているため、どの自動車学校においても同じ制限となります。

1日の乗車時限(技能教習時限)は、以下のように定められています。

| 段階 | 乗車制限 |

| 1段階 | 1日2時限まで |

| 2段階 | 1日3時限まで 3時限連続は不可 |

| ※1段階と2段階を同日で乗車される際は、1日2時限まで | |

教習時間と1日に乗車できる時限が解ると、最短で免許を取得できる日数が決まってきます。

例えば、普通免許を保有されている方が、普通二輪免許を取得される場合は、9日間での取得が可能です。普通二輪免許を保有されている方が、大型二輪免許を取得される場合は、6日間で取得が可能です。上記の最短日数で免許取得するためには、

①補修が付かないで検定を1回で合格する

②毎日教習を受講されること(予約を入れられること)

③卒業検定に合格された日に免許センターで交付を受けること

など、様々な条件を満たす必要があります。

教習時間と1日の乗車制限が解れば、お客様の来校頻度をイメージしていただければ、概ねのバイク免許取得期間が算出できると思います。

バイク免許取得期間を算出する場合、最も重要な項目は、お客様の来校頻度になります。

1週間に3回来校される方と、1回来校される方では、免許取得日数に差が生じるように、来校頻度が高ければ、免許取得期間が短くなります。短期間でバイク免許を取得されたい方は、来校頻度を高める必要があります。

また、来校頻度と同程度で重要となるのが、来校時刻です。学校、仕事が終わった後に教習を受講される場合、2時限乗車できる時刻に来校可能あれば、短期間での免許取得が可能となります。

各時限の教習開始時刻は、自動車学校ごとに異なりますので、自動車学校に問い合わせてみることをオススメします。

当校の夜間教習開始時刻は、通常月で以下のようになります。

11時限目 18:50~19:40

12時限目 19:50~20:40

になります。

概ねの来校頻度を、教習時間と乗車制限に照らし合わせていただけると、概ねの免許取得期間が算出できます。

ここで、算出しやすくするために、当校ご卒業生様のケースを、ご紹介いたしますので参考にしていただければと思います。

A様

A様の場合、11時限目の教習に間に合うことから、週3回のペースで11時限目と12時限目で乗車を進められて、約3週間で免許を取得されました。日常的に定時で帰宅できるため、スムーズに予約取得ができたこと、突発的なキャンセルが生じなかったことが、早期取得に繋がりました。

B様

B様は、勤務場所が遠いことから、12時限目のみ乗車をされていました。しかし、急な残業などでキャンセルが発生してしまうため、平日の12時限目を週2回、土日のいずれかで2時限乗車することで週4時限となり、約1ヶ月で免許取得されました。

このように、お客様の来校頻度、生活スタイル、終業時間によって取得日数が異なります。因みに、平均での卒業日数については、次項のようになります。

仕事、学校、家事などを行いながら、自動車学校に毎日通うことは、非常に難しいことから、多くのお客様が一定の期間を要してバイク免許を取得されています。当校のお客様の卒業日数は、以下の通りです。

| 免許種 | 平均卒業日数 |

| 普通二輪 | 1ヶ月~1ヶ月半 |

| 大型二輪 | 1ヶ月 |

※普通二輪は、普通免許を保有されている方

※大型二輪は、普通二輪免許を保有されている方

平均すると上記のようになりますが、早い方で2週間前後、遅い方で3ヶ月以上となっています。

※卒業後に免許センターで免許証を交付してもらう期間を考慮すると、実際に免許を取得されるまでの期間は、若干ですが長くなります。

事前に、取得日数を算出していただいても、算出通りの期間で取得できない場合があります。その要因の1つとして挙げられるのが、技能教習の予約です。技能教習を受講するためには、教習の予約が必要となります。予約の必要性としては、お客様が教習の予約を行うことで、指導員と車両を抑える仕組みとなっているためです。

技能教習の予約がスムーズに取得できれば、算出通りの期間で免許取得できる可能性が高くなります。予約がスムーズに取得できるかについては、自動車学校の混み具合、指導員及び教習車の保有台数、予約方法によって変わってきます。混み具合等については、自動車学校にお問合せいただくと解りますので、気になる方は、問い合わせてみましょう。

アプリを使用して予約を取得する方法が主流となっています。アプリの場合、ネットが繋がる所であれば、好きな時間で予約取得や変更を行うことができるため、利便性が高くなります。

バイク教習の特徴として、複数教習があります。複数教習とは、1人の指導員に対して複数のお客様が入ること言います。複数教習の場合、予約が取りやすくなるといったメリットがあります。しかし、1段階のお客様と2段階のお客様を担当することは、現実的ではありません。

アプリで予約を取得できる場合は、システムで概ね同じ項目のお客様が予約できるようにコントロールされています。そのため、バイク免許のお客様が多い学校であっても、意外と予約が取りやすい場合があります。

教習期限は、教習を開始した日から9ヶ月となります。9ヶ月を超えてしまうと全ての教習が無効となります。

Copyright © 2026 Kohnan Driving School. All rights reserved.